- 2025.03.26

- スタッフブログ

【品質管理課ブログ】特許の独特な表現

品質管理課では、日々、様々な分野の翻訳のチェックを行っており、私は特許翻訳のチェックを担当しています。もともと翻訳の分野に特許というものがあることは知っていたものの、文系の自分には関係ないと思っていたところ、たまたま特許担当となったのがきっかけで、特許に携わるようになりました。

特許について全く知らなかった状態から試行錯誤してきましたが、初めの頃は、特許文書で使われている表現に慣れず、「この日本語、間違っているのでは!?」と思ったこともあるほどでした。慣れると何ともないものなのですが、特許独特の言い回しなどに慣れるまでは、内容がなかなか頭に入ってきませんでした。

今回の品質管理課ブログでは、特許を出願する際の必要書類である特許明細書によく出てくる独特な表現についてご紹介します。

読点について

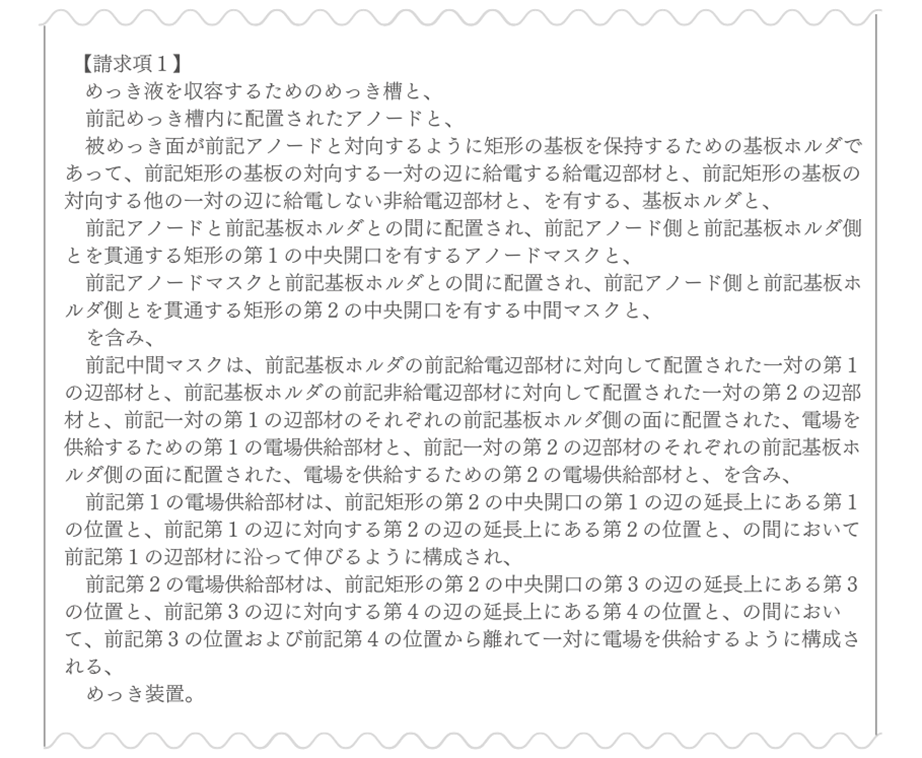

特許明細書の中に【特許請求の範囲】という、発明の権利範囲を規定する部分があり、例えば、下記のように書きます。

(特許第7558455号)

長いですが、一つの文です。また、体言止めで書かれていますので、特許文書を見慣れてない方にはとっつきにくい文に感じられるかもしれません。特に読点の打ち方が独特ではないでしょうか?

かなり簡単に書き直すと、「めっき槽と、アノードと、基板ホルダと、アノードマスクと、中間マスクと、を含む、めっき装置。」となります。めっき装置に含まれるものをそれぞれ説明しながら、読点と改行で区切っています。

【特許請求の範囲】は、権利書としての役割を担う重要な部分です。そのため、発明の範囲を的確に、係り受けなどが明確になるように表現しなければいけません。読点のありなしで裁判の判決に影響を及ぼした「サトウの切り餅事件」という訴訟の例もありますので、読点一つで権利範囲の解釈が変わってしまい、読点がいかに大切か分かります。

特許に向き合い始めた頃は、「~中間マスクと、を含み」の部分なんて、「と」と「を」の間に読点?と疑問に思ったものですが、通常の文章としては不自然であっても、区切りが分かりやすくなるように書かれています。

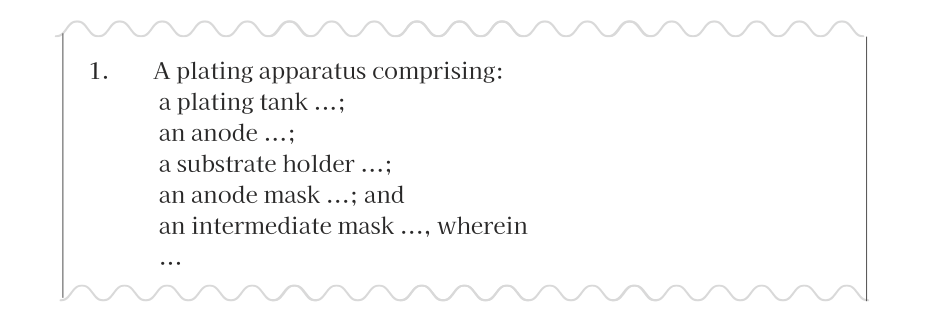

ちなみに、上で紹介した【請求項1】を英訳する場合は、日本語と同じように、めっき装置に含まれるものを分かち書きします。

こんな独特な特許文書を普段から目にしていると、何か文章を書いている時に、私の文章、読点が変かな?と思うことがあります。特許を知る前に自分がどのように読点を使っていたか、もう思い出せません。今こうしてこのブログの文章を書いていても、読点の打ち方が気になってしまいます。

漢字2文字の用語

特許明細書では、漢字2文字の用語がよく使われます。例えば、次のようなものがあります。

当接・・・当たり接すること

回動・・・正逆方向に円運動すること

延在・・・ある方向に向かって延びるように存在すること

係止・・・係わり合って止まること

摺動・・・滑って動くこと

これらの用語は、特許に携わる前には見たこともなく、国語辞典で調べても載っていないことがほとんどです。特許の用語に関する書籍には載っている場合もあり、漢字からなんとなく意味を推測することもできますが、特許ができるだけ広い権利範囲で得られるように生まれた造語であることが多く、意味が定義されていないので、裁判で用語の解釈が争点になることもあるそうです。

また、特許用語ではないのですが、「離間」という言葉を特許明細書でよく見かけるので気になっています。どうやら「物と物との間を離す」、「離隔」という意味で使われているようなのですが、「離間」の意味は「相互の仲をさくこと、仲たがいさせること(広辞苑)」です。定かではないですが、なんとなく字面だけで誤用されているのではないかと思います。

漢字2文字の用語は簡潔に発明の内容を表現できる便利な言葉ですが、意味がきちんと決まっておらず曖昧ですので、日英翻訳のチェックをする際には、日本語の用語が意図している意味を確認して、英訳がその意味に沿っているかどうかをチェックするように心がけています。

であって

特許明細書の【特許請求の範囲】では、「~であって」という言い回しを見かけます。

「であって」は法律用語としても使われ、例えば下記のように「~であって…もの」というパターンで使われます。「~」と「…」の部分は、それぞれ特徴を表します。

刑事訴訟法第250条

時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

この場合、下記の①と②の両方の特徴を備えるものを表しています。

①人を死亡させた罪であって

②禁錮以上の刑に当たるもの

特許の文書でも「であって」が使われますが、上記の法律の文書とは違って、「~〇〇であって、…〇〇」というように、「もの」は使わずに同じ名詞「〇〇」を繰り返します。「~」と「…」の部分は、法律の場合と同様にそれぞれ特徴を表します。

「読点について」で紹介した【特許請求の範囲】の中でも、「であって」が使われています。

被めっき面が前記アノードと対向するように矩形の基板を保持するための基板ホルダであって、前記矩形の基板の対向する一対の辺に給電する給電辺部材と、前記矩形の基板の対向する他の一対の辺に給電しない非給電辺部材と、を有する、基板ホルダと、

ここでは、「〇〇」に当たる名詞は「基板ホルダ」です。そして、下記の①と②の両方の特徴を備える「基板ホルダ」を表しています。

①被めっき面が前記アノードと対向するように矩形の基板を保持するための

②前記矩形の基板の対向する一対の辺に給電する給電辺部材と、前記矩形の基板の対向する他の一対の辺に給電しない非給電辺部材と、を有する

【特許請求の範囲】では、1つの請求項を体言止めで1文で書かなければいけませんので、読みにくい文になってしまいがちです。特に上記のように「基板ホルダ」を修飾する部分が長いと、「であって」を使うのはとても有効的です。

「であって」が使われている部分を英訳する場合、日本語と同じように「基板ホルダ」を繰り返して、下記のように訳します。

a substrate holder for holding a rectangular substrate with a surface to be plated opposed to the anode, the substrate holder including a power feeding side member configured to feed power to a pair of opposed sides of the rectangular substrate and a non-power feeding side member configured not to feed power to the other pair of opposed sides of the rectangular substrate;

難解でとっつきにくい特許文書ですが、慣れると、このような独特な表現がかえって内容を分かりやすくしている効果があることもあります。特許に興味を持って、特許翻訳をやってみようという方が少しでも増えるとうれしいです。

|

|

品質管理課メンバー:satikov |

関連記事

【品質管理課ブログ】外国語を楽しく勉強

- スタッフブログ

- 2025.03.12

【品質管理課ブログ】世界に羽ばたく日本の言葉

- スタッフブログ

- 2025.02.26

【品質管理課ブログ】わたしの好きな語学・翻訳関連書籍

- スタッフブログ

- 2025.02.13

【品質管理課ブログ】個人的に気になる駅名について

- スタッフブログ

- 2025.02.03

【品質管理課ブログ】中国語と「一国三訳」

- スタッフブログ

- 2025.01.15

【品質管理課ブログ】Common Pitfalls When Describing Japanese Cultural Heritage Sites

- スタッフブログ

- 2024.12.25